Neuer Text

Neuer Text

Teil II: (erster Teil: siehe unten)

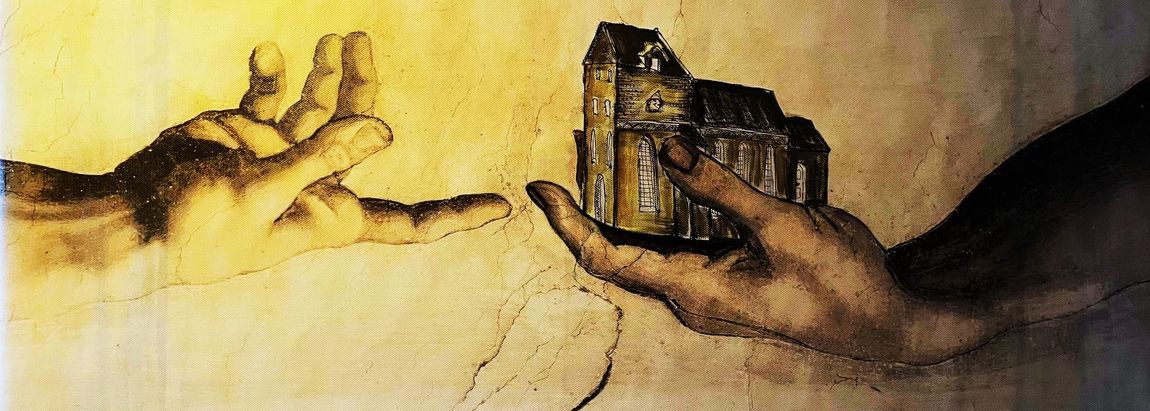

Kolonialisierung und Christianisierung

Kommt der 1000 Jahre alte Balken wirklich aus einer Vorgängerkirche in Mummendorf?

Der Sachse

Heinrich III (der Löwe) hatte keine Lust, mit seinem Vetter, dem Kaiser

Friedrich Barbarossa auf Kreuz- und Eroberungsfahrt nach Palästina zu reisen. Er wollte nicht den gefährlichen und langwierigen Marsch ins

Heilige Land antreten, sondern statt dessen einen

Kriegszug gegen die benachbarten heidnischen Slawen führen - sozusagen "Lebensraum im Osten schaffen". Unterstützt wurde dieser Plan durch den katholischen Mönchsorden der

Zisterziensern, die zur Bekehrung und Unterwerfung der „Heiden“ aufriefen.

Die Kreuzfahrer verfolgten dabei weniger das Ziel der Heiden-Bekehrung; schon zeitgenössische Chronisten warfen ihm vor, es sei zuallererst um den

Ausbau der Herrschaftsbereiche und um die

Vermehrung der Einkünfte gegangen. [Wikipedia]

In der

1167/68 n.Chr. von dem Mönchen

Helmold von Bosau verfassten

Slawenchronik Chronica Slavorum

wird

die Geschichte der „Westslawen-Missionierung“ beschrieben:

Von grundsätzlicher Bedeutung war die Förderung der Bistümer Ratzeburg/Oldenburg/Lübeck und die

Slawenmission. Die Christianisierung der Slawen und die Sicherung der sächsischen Landnahme war nur mit Heinrich dem Löwen zu erreichen, der „die Nacken der Aufrührer beugte, ihre Burgen brach, die Wegelagerer vertilgte, Frieden machte im Lande, die stärksten Festungen erbaute und ungeheures Eigentum anhäufte.“[Wikipedia]

Siedler bzw. Migranten aus Westfalen, Niedersachsen und Franken überfluteten die slawischen Dörfer und Wohngebiete. Sie importierten die christliche Tradition und verdrängten die lokalen Gottheiten und den größten Teil der Bevölkerung.

Wenn man so will, dann sind wir die Nachfahren dieser Einwanderer, sozusagen die "Weißen" unter den "Indianern".

In Ratzeburg überbaute die christliche Kirche das Heiligtum der SIWA mit dem Dom des neuen Bischofsitzes und im Dorf Mecklenburg organisierte der von Bremen eingesetzte Bischof die neuen „Kirchspiele“ und Kirchensteuern.

Im „Ratzeburger Zehntregister“ von 1230 n. Chr. wurden dem Kirchspiel Mummendorf (Reg.Nr.:289-298) die Orte Tramm, Rodenberg, Poppenthorp, Pohnstorf, Hanstorf, Rucsin, Roggenstorf und Teschow zugeordnet. Zu dieser Zeit war das Land schon voll unter westeuropäischem und katholischen Einfluss. Die Slawen hatten sich gen Osten zurückgezogen oder wurden als Knechte, „Sklaven“ oder als Leibeigene auf den jungen Höfen (Hufen) angestellt.

Es wäre interessant darüber zu spekulieren, was vor der Backstein-Kirche in Mummendorf gewesen ist.

Die

Stepenitz (Stepnitza=> Sumpf-Fluss) bildete eine natürliche Barriere für die Überwegung von Süd nach Nord bzw. West und Ost.

In Mummendorf könnte eines der ersten Furten oder Brücken flussaufwärts gewesen sein. Die "Mummen" sind die in den Fluss eingeschlagenen Markierungen der Furt. Eine Brücke am Ausfluss der Stepenitz in die Lübecker Bucht bei Dassow wurde erst später gebaut.

An der Stelle der jetzigen Kirche böte sich ein Thingplatz mit einer „Gerichtslinde“ an, denn bis hierhin war die Stepenitz, die im Eigentum der Stadt Lübeck war, schiffbar. Hier kreuzte der Weg von Ratzeburg zur Mecklenburg den Grenzfluss zwischen den Polaben und den Obodriten.

Die Fläche am Abhang zum Stepenitztal könnte sich von einem Beobachtungsposten zu einem idealen Ort als Handels- bzw. Umschlagplatz entwickelt haben.

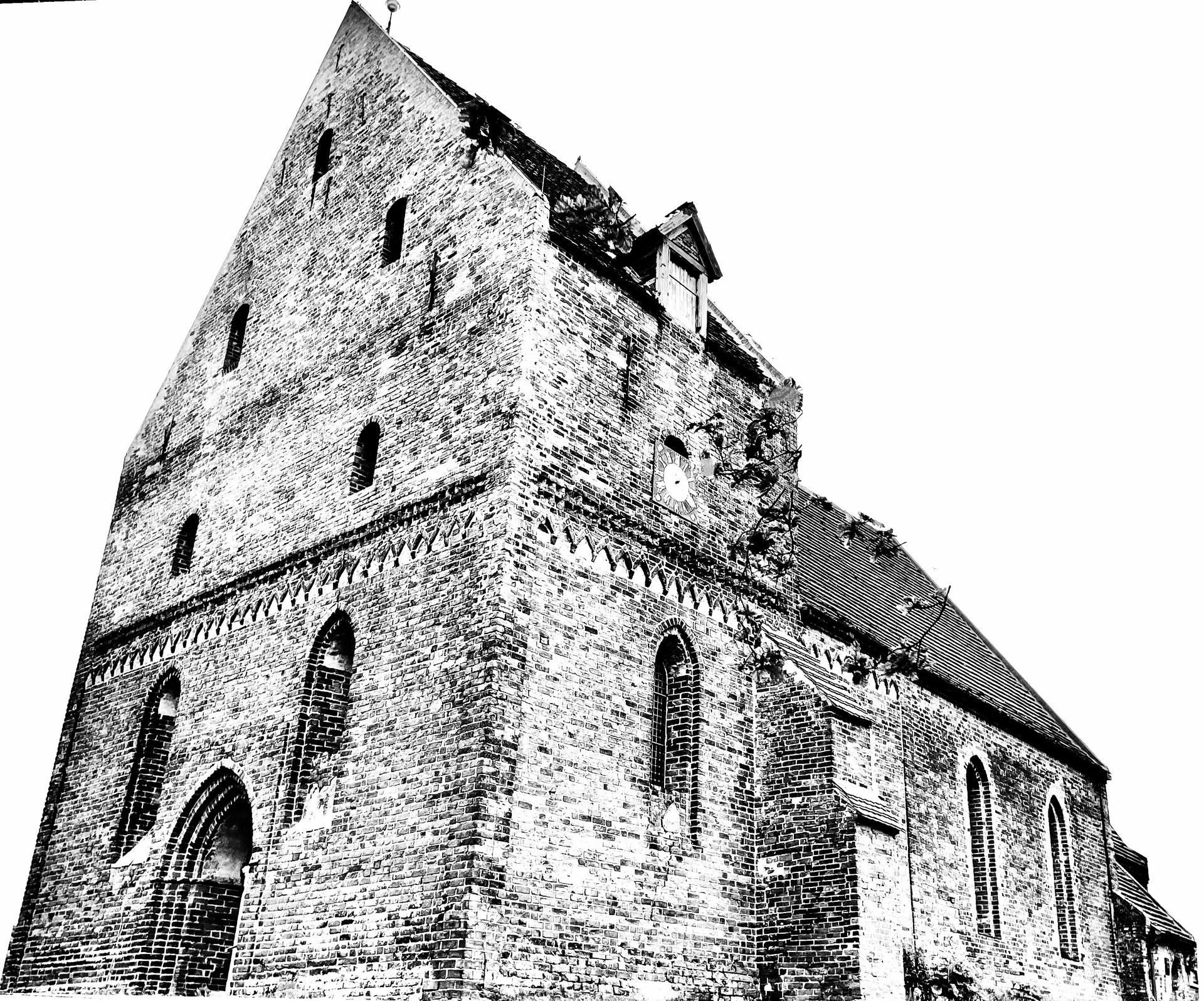

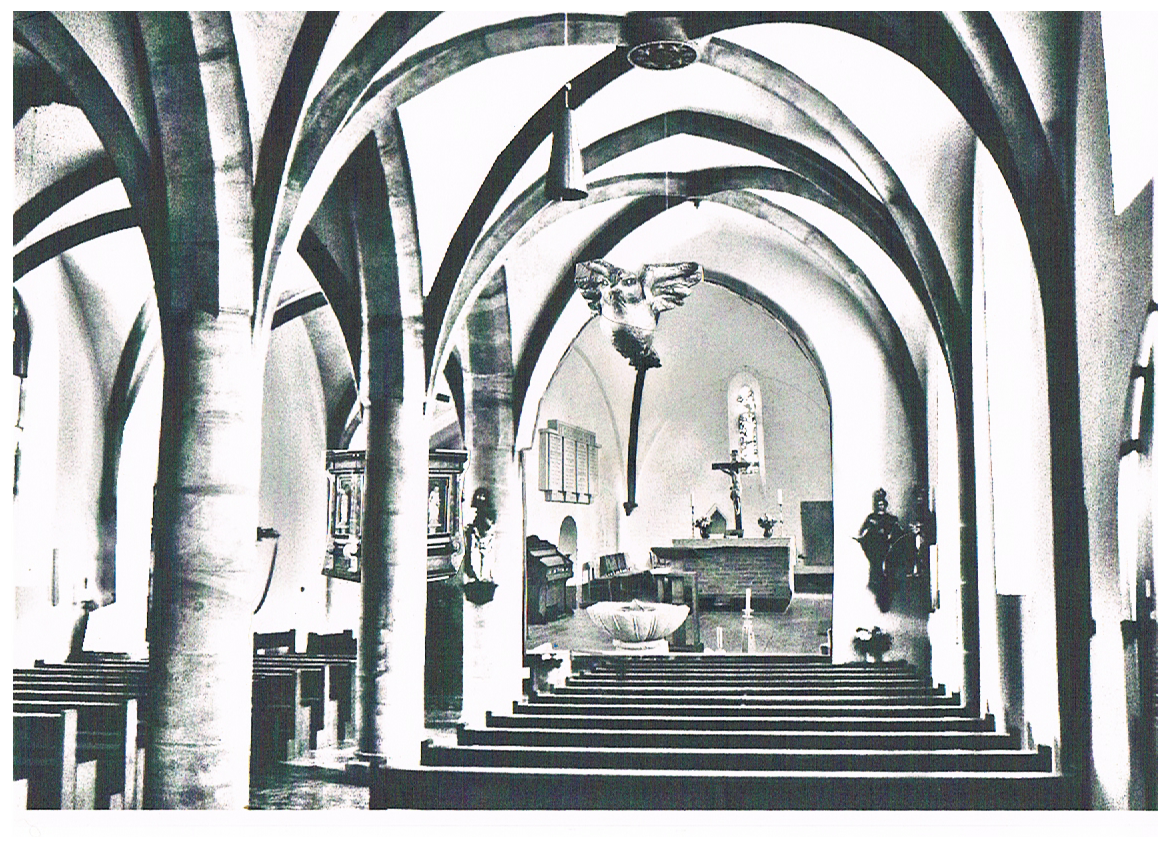

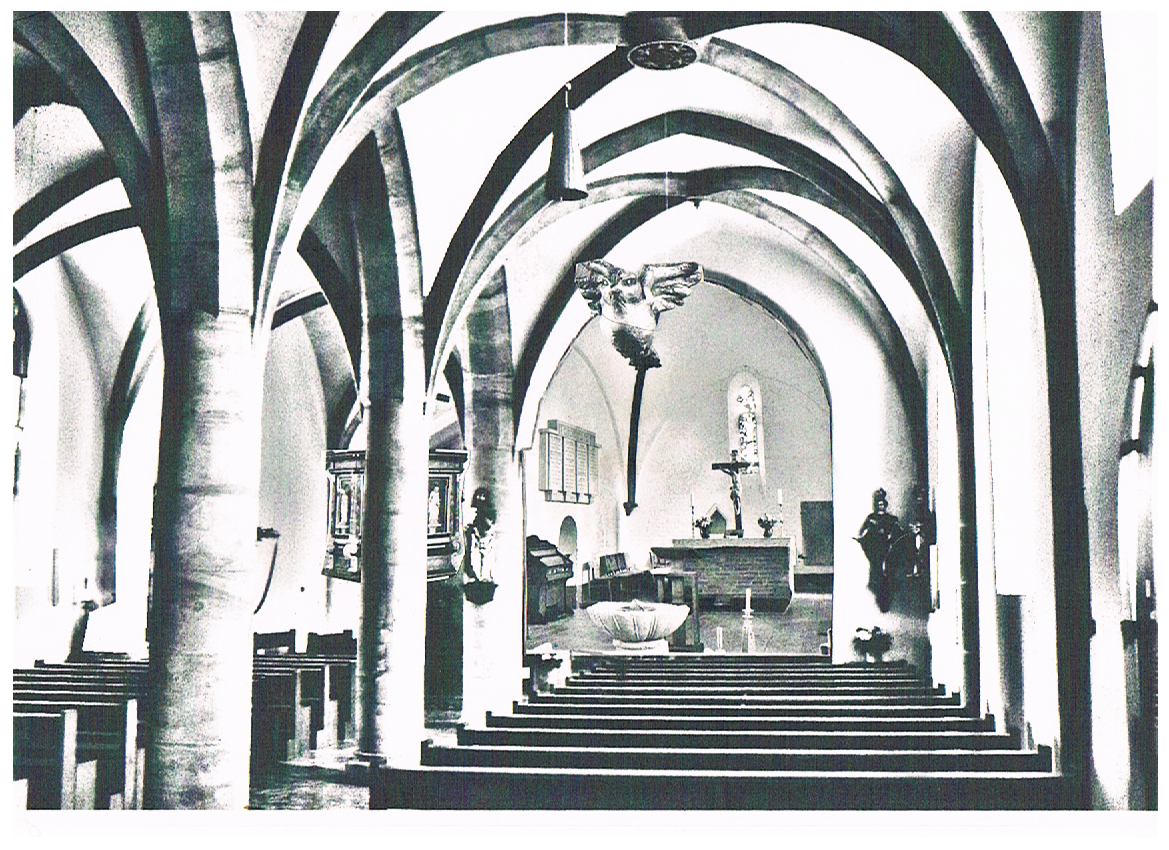

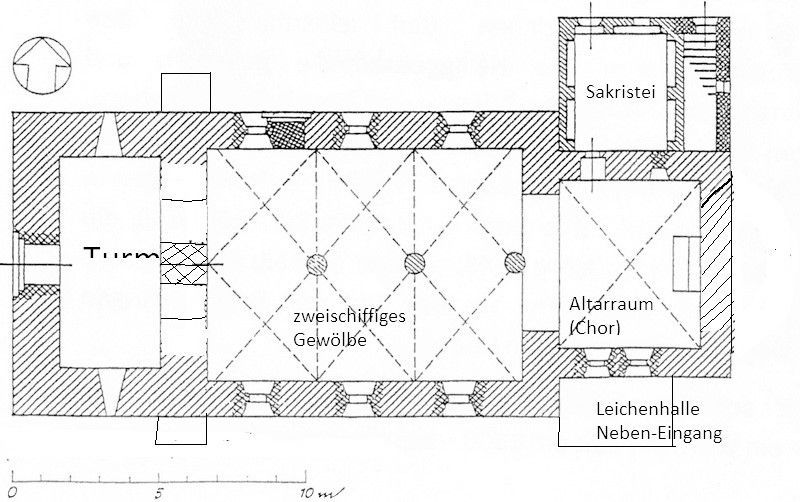

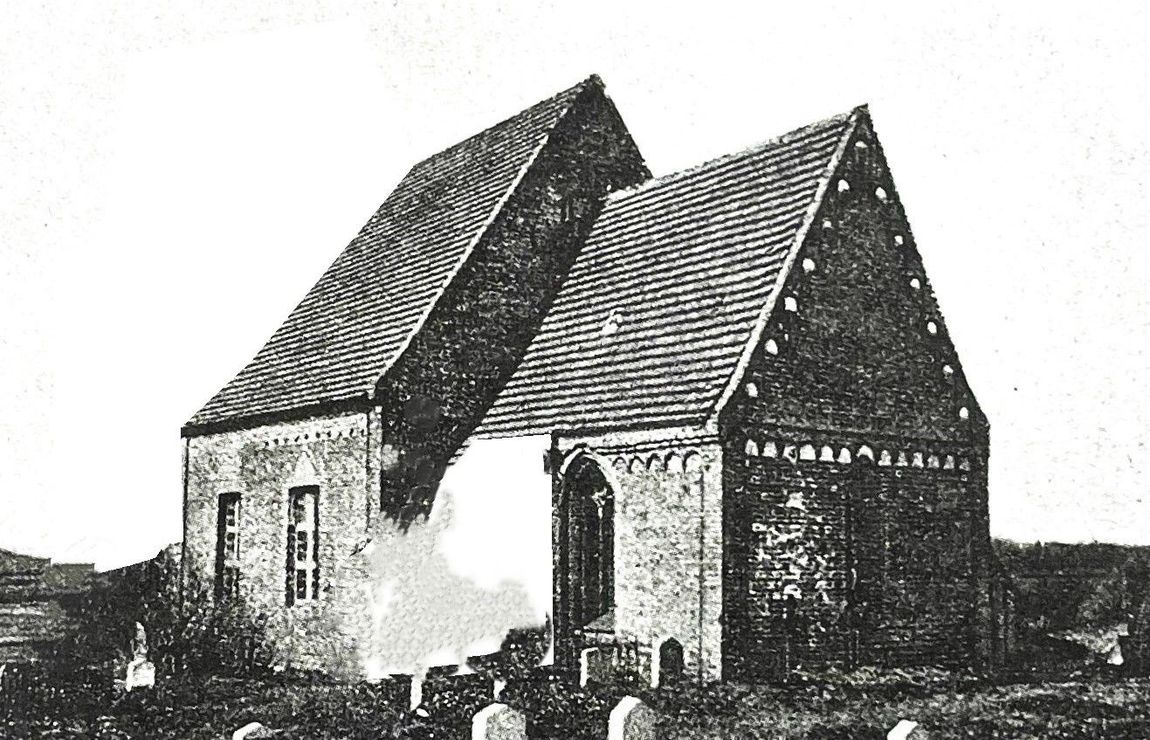

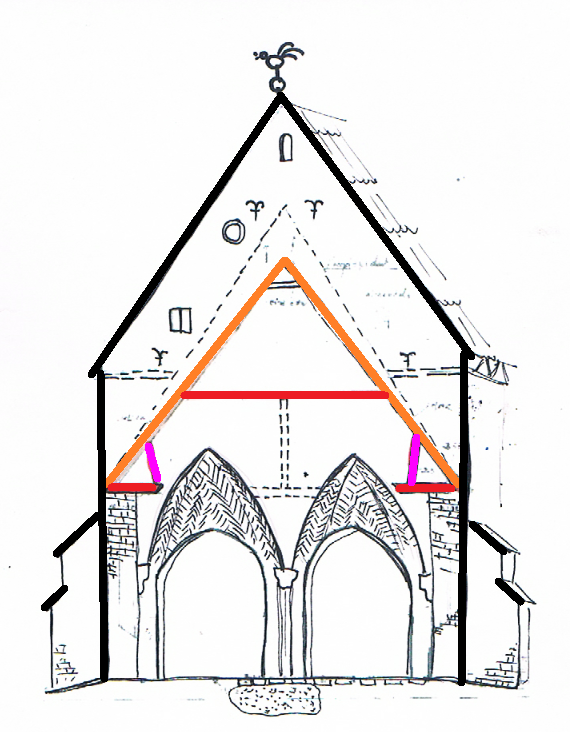

Es wird allgemein davon behauptet, dass die Kirche in Mummendorf ein Backsteinbau aus der

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist.

Das wäre sehr spät, denn die Siedler kamen bereits 100 Jahre vorher in diese Gegend und brauchten ihre Religion mit. Es ist davon auszugehen, dass es bereits eine Vorgänger-Kirche dort gegeben hat, in der der neue Glauben praktiziert wurde. Vielleicht war es "nur" der

Chor, der Anfangs den Christen als Kapelle diente. Zumindest ist solch eine Bauentwicklung im der Kirchenarchitektur nicht unbekannt.

Eine (friedliche) Christianisierung der Gegend (vom Kloster in Ratzeburg aus) hatte bereit ab 1030

begonnen.

Schon damals mag es einen Versammlungsort für die kleine missionierte slawische Christengemeinde in Mummendorf gegeben haben. Aber es wird nicht mehr gewesen sein als ein normales, ortsübliches Reetdachhaus.

Mit der gewaltsamen Kolonialisierung (1147 n. Chr.) kamen immer mehr Siedler und der Bedarf an einer „vernünftigen“ Kirche wuchs.

Vorbild dafür mag der Kreuzgang der Ratzeburger Dom gewesen sein, mit dem der neue Baustil des

Kreuzrippengewölbes ein Zeichen moderner Bautechnik setzte. Aber ob dieses Absicht, Zufall oder bloße Behauptung von "Experten" ist, wurde noch nie geprüft.

Das neue

Backsteinkirchengebäude in Mummendorf war eine

spätromanische/frühgotische zweischiffige

Hallenkirche...

Die C14

Methode zur

Altersbestimmung kohlenstoffhaltiger Materialien könnte Klarheit in der Frage des genauen Alters bringen .

Der Chor könnte damals durch das ursprüngliche zweischiffige Kirchenschiff ergänzt worden sein.

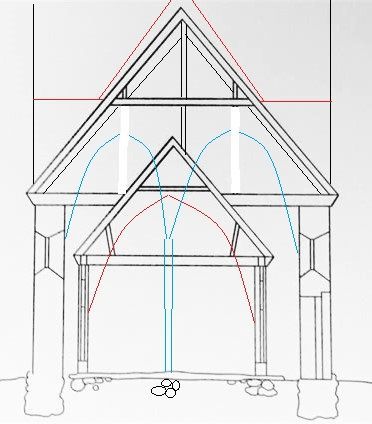

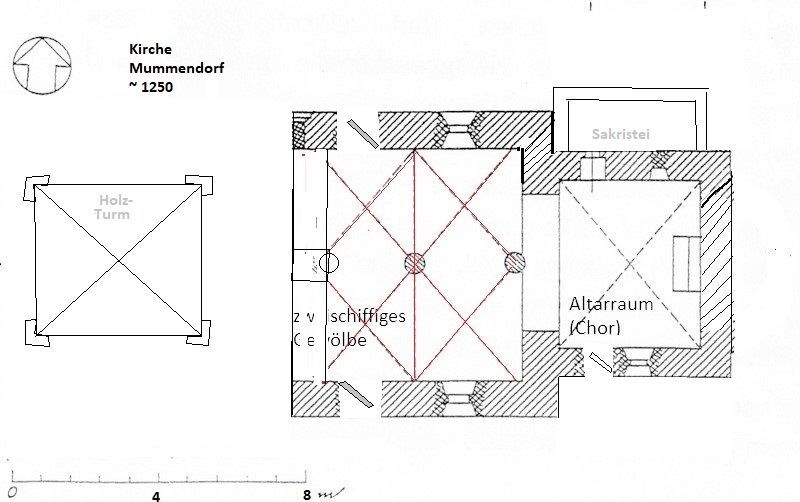

Die Gemeinde war Anfangs noch recht klein. Man benötigte nicht all zu viel Platz und hatte vermutlich auch noch wenig Geld. Der Entwurf-Grundriss zeigt einen quadratischen Chor und ein quadratisches Kirchenschiff mit vier Kuppeln als Kreuzrippengewölbe im Kirchenschiff und einem Kuppelgewölbe im „Chor“.

Ein hölzerner Glockenturm mag auf der Westseite gestanden haben – wenn es ihn denn schon gab. Eventuell stammen die gefeierten "Sparrenknechte" aus diesem separaten Bauwerk.

Eine kleine Völkerwanderung war in Nordeuropa im Gange. Die Bevölkerung wuchs durch bessere Bewirtschaftung der Böden.

Der "Osten" wurde das Traumziel der

Zweitgeborenen auf den Höfen. Die christliche Gemeinde der Migranten in unserem Kirchspiel und das Kirchengebäude „platzte aus allen Nähten“. Man entschloss sich um das

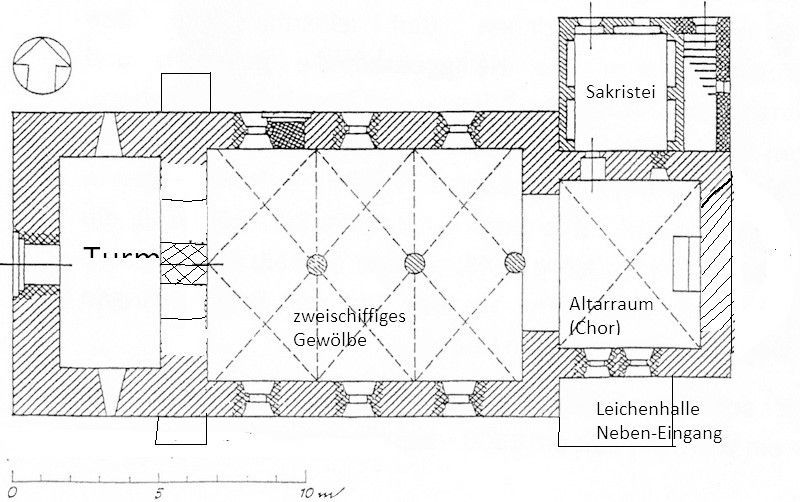

Jahr 1164 n. Chr., den Glockenturm als festes Gebäude an das Kirchenschiff anzudocken.

An dieser Stelle sei eingefügt, dass es im Jahre 1066 einen massiven Aufstand gegen die Christen , die Kirche und die neue Macht aus dem Süden gegeben hatte. Der Landesfürst Gottschalk wurde in Leezen vor dem Altar der Kirche ermordet, in Ratzeburg wurde der amtierende Abt und

34 Mönche des Klosters gesteinigt und inder Mecklenburg wurde der entsandte Bischof gefoltert und ermordet.

Erst im Jahre 1093 wurde dieser Aufstand der Slawen gegen das Neue in der Sclacht bei Schielau gewaltsam beendet. stand der Besiedlung nichts mehr im Wege.

ZIEL war es, das Kirchenschiff für die wachsende Gemeinde zu vergrößern. Der Glockenturm sollte als festes Bauwerk an das Kirchenschiff angedockt werden. Gleichzeitig sollte das Kirchenschiff um eine "Sektion" verlängert werden.

Zwei großzügige Torbögen sollten den Turm mit dem Kirchenschiff verbindem einen großen Raum zu schaffen.

Der riskante Versuch, das quadratische Kirchenschiff um eine Gewölbesektion zu erweitern, schlug aber fehl. Es gelang nicht, die alte West-Wand der Versammlungshalle zu entfernen und dessen Gewölbeauflager durch eine zweite Säule zu ersetzen.

Die gesamte Deckenkonstruktion krachte zusammen.

Dank fortschrittlicher Bautechniken war man in der Lage, das 20 Meter breite Kirchenschiff mit mehreren stattlichen Balken zu überspannen und eine Flachdecke aus Brettern einzuziehen.

Mit der Einbeziehung des Glockenturmes in die Versammlungshalle verdoppelte sich Nutzfläche für die Gottesdienstbesucher. Die Torbögen des Glockenturmes bescherten der Kirche das großzügiges Flair einer 50 Meter langen Halle.

Notwendig bei dieser (mutmaßlich) ungewollten Umstrukturierung war die Renovierung bzw. Errichtung eines neuen Dachstuls.

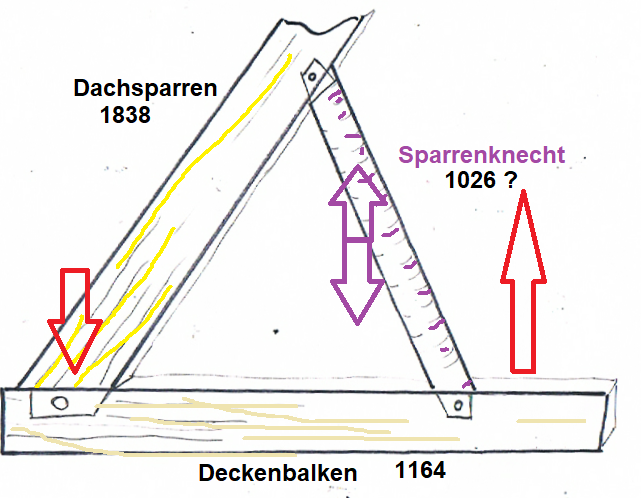

Bisher waren nur drei kapitale Deckenbalken erforderlich gewesen, deren Aufgabe es war, die Seitenwände als "Maueranker" zu stabilisieren. Nämlich an den Stirnseiten und wahrscheinlich einer zwischen den Gewölbeköpfen (als Maueranker der Seitenwände).

Die übrigen Dachsparren lagen auf gekürzten „Deckenbalken-Stummeln“, denn die höheren Gewölbebögen standen im Weg.

Um zu verhindern, dass diese Balkenstummel durch den Druck des Daches (der Dachsparren) auf diese Auflager hochgedrückt werden, hatte man die besagten „Sparrenknechte“ als „Bremsen“ eingezapft.

Im Dachstuhl des Chorraums kann man noch wunderbar die Funktionsweise dieser „Sparrenknechte“ nachvollziehen.

Einen statische Funktion für die Dachsparren bei durchgehenden Deckenbalken haben diese „Knechte“ nicht!

Durch die Umwandlung der Gewölbehalle in eine Flachdeckenhalle änderte sich die statische Konstruktion grundliegend. Die Deckenbalken lagen nun durchgehend auf den beiden Seitenwänden der Kirche und fangen den Druck des Ziegeldaches ab. Ein „Hahnenbalken“ und „Stempel“ sichern die Festigkeit des Dachstuhls.

Die 1,5 Meter langen „Sparrenknechte“ hättenin unserer Kirche eigentlich ausgedient, denn sie haben kaum einen Einfluss auf die Steifigkeit des Dachstuhls. Sie werden als Konstruktionselemente in modernen Zimmermanns-Lehrbüchern gar nicht mehr erwähnt.

Warum haben die Baumeister an diesen „Sparrenknechten“ festgehalten?

„Die Kirche ist verkorkst!“

So könnte man die rege Bautätigkeit der letzten 700 Jahre beschreiben. Immer wieder wurde der Innenraum den Bedürfnissen und Moden der jeweiligen Zeit angepasst. Manche Renovierungen waren „zum Guten“ der Kirche, manche nicht.

Der ursprüngliche Zustand der Kirche nach der ersten Erweiterung kam meinem Geschmack an nächsten: Eine großzügige Halle von ca. 180 m² mit Ziegelsteinfußboden, bemalter flacher Decke, einigen Malereien an den Wänden und einem leicht erhöhtem Chorraum, der (hoffentlich) nicht mit barockem Schnickschnack überladen war. Die Fresken des Gewölbes erzählten die biblischen Geschichten für die Analphabeten und die Schnitzereien von Jesus, Maria und der Propheten machten den Glauben an diesen neuen GOTT und seinen umfänglichen Familienclan erleb- und verstehbar.

Feste Sitzplätze gab es nicht – man stand ehrfürchtig von dem grausamen Kruzifix und vor dem Priester, der für sich in Anspruch nahm, die Funktion des „heiligen Geistes“ wahrzunehmen...

Wie hat dieser eine „Sparrenknecht“ das Jahrtausend und die vielen Umbauten überstanden?Wann und von wem ist er in den Dachstuhl eingebaut worden?

Der Zimmermannsgeselle und „Erster Vorsitzender der Doppelspitze des Inneren Zirkels des Kirchenförderkreises Kirch Mummendorf, Herr Christopher Bolle (1VDIZ-KfKKM) schreibt in seinem Beitrag auf Instergram: „Wir können wagen anzunehmen, dass es [das 1000 jährige Holz] in einem Vorgängerbau an selber Stelle verwendet wurde und nach mehreren Umbauten schließlich dort landete, wo es sich heute befindet: in einer Ecke über dem Kirchenschiff, als banaler, unscheinbarer Sparrenknecht. Als solcher zwar unscheinbar aber um den genannten Kontext erweitert auf einmal etwas sehr Großes. Zumindest für uns, die wir nun mit einer doppelten Mission ausgestattet sind: die Kirche erhalten und die Geschichte bewahren... Wir sind demütig dankbar ... dieses Stück Geschichte für weitere Generationen zu bewahren.

Ein 1000 Jahre alter Balken erzählt Märchen aus 1000 und einer Nacht

nach einem Artikel von Tilman Baier, Kirchenzeitung MV bzw. in den "Lübecker Nachrichten" vom 20.10.2024

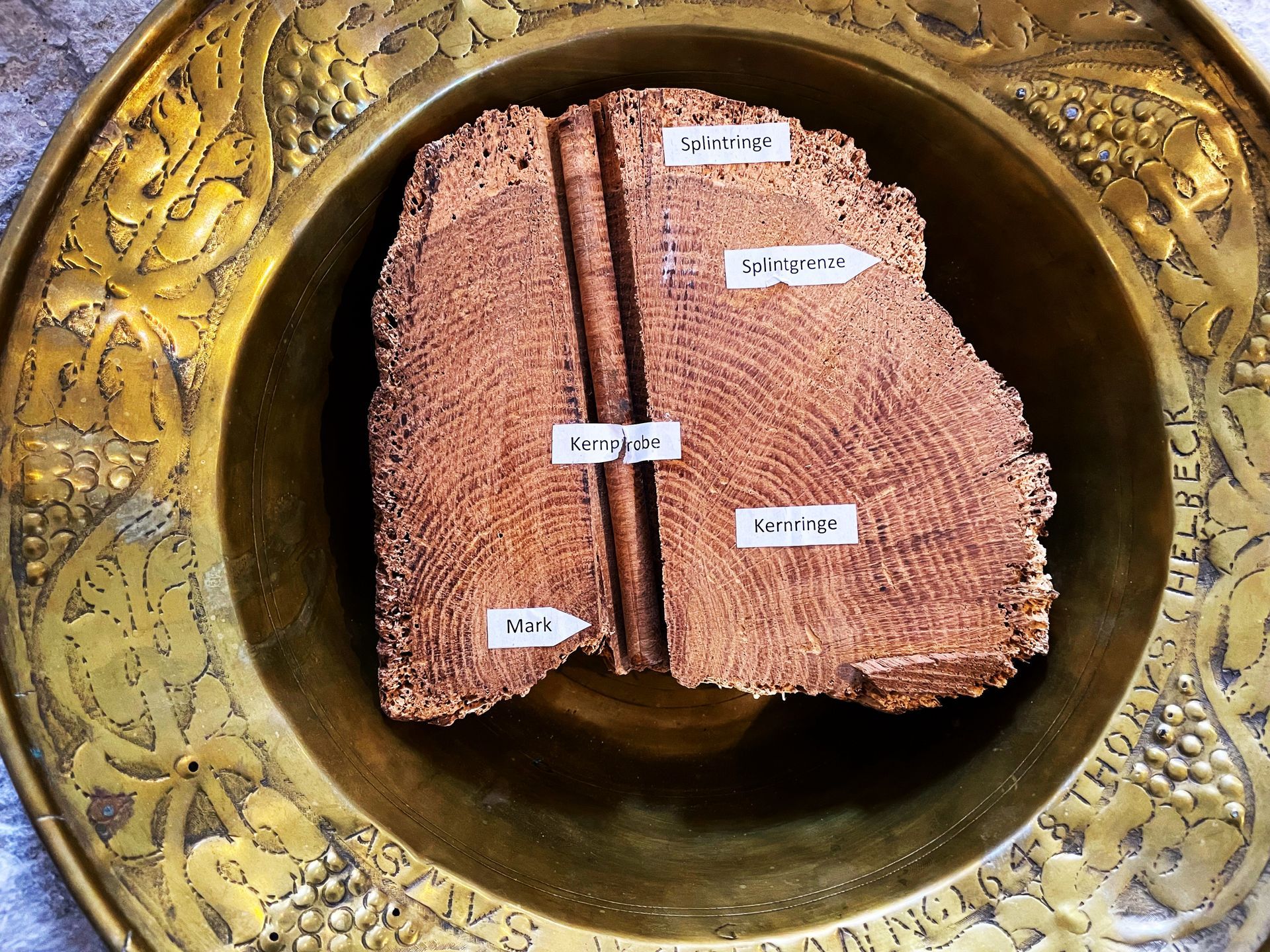

Kirch Mummendorf. Einen sensationellen Fund gab es bei Voruntersuchungen für Sanierungsarbeiten an der Kirche von Kirch Mummendorf bei Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg). Im Dachwerk des frühgotischen Sakralbaus aus der Mitte des 13. Jahrhunderts wurden drei Balkenstücke aus Eiche entdeckt, die noch 200 Jahre älter sind. Sie stammen aus den Jahren 1026, 1059 und 1068. Damit sind sie die ältesten bisher in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesenen Hölzer, die heute noch in einem Bauwerk ihre Funktion erfüllen...

Endlich ist es raus: Endlich darf das erzählt werden, was schon seit Jahren intern die Runde macht:

Ist unsere Kirche 1000 Jahre alt?

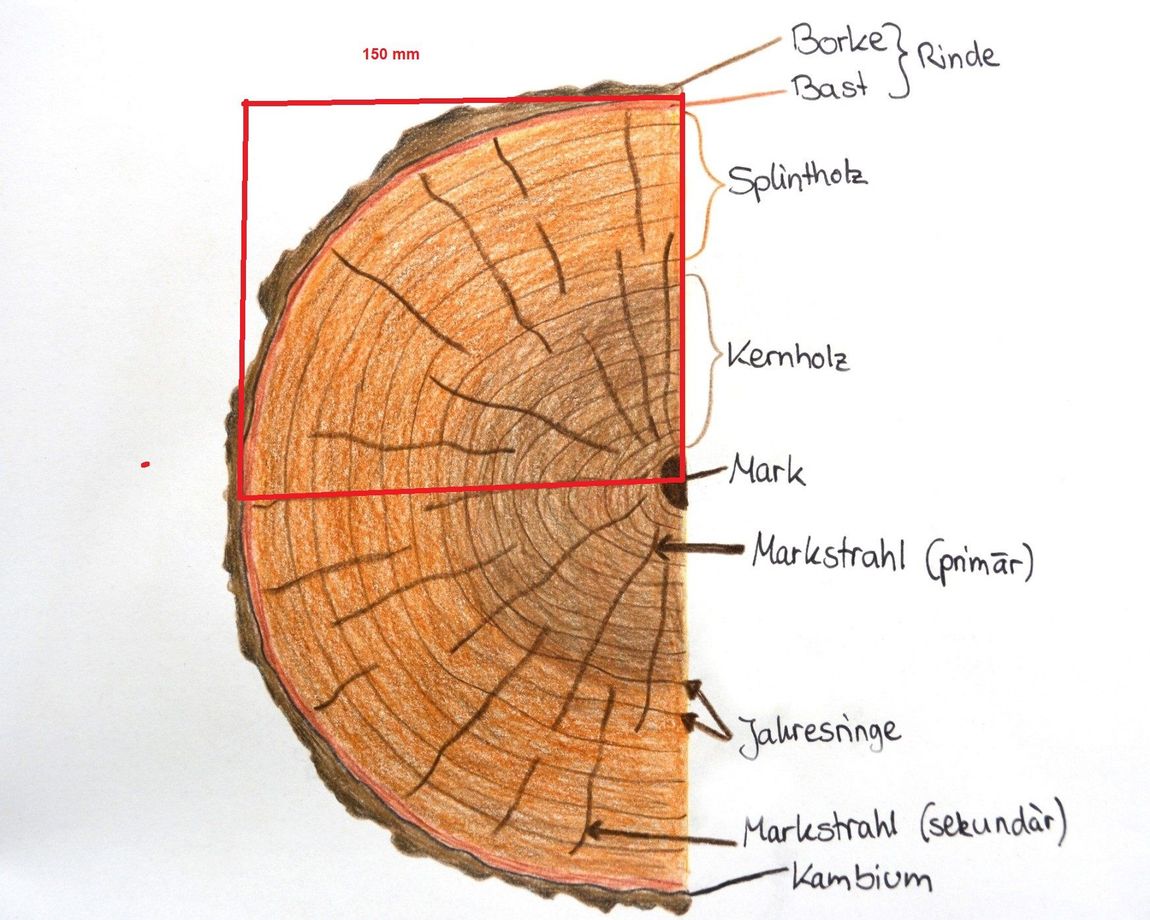

Dieser Eichenbalken wurde im Rahmen einer Renovierung nachträglich als Winkelband (andere nennen es "Sparrenknecht") eingefügt. Das "Wann" und "Warum" ist nicht geklärt. Die dendrochronologische Untersuchung legt nahe, dass die Eiche im Winter 1025/26 gefällt und verarbeitet wurde.

Das alte

Winkelband weist Spuren einer vorherigen Verwendung auf. Vermutlich war er als vorletzter „Ständer“ am Ende einer Fachwerkwand verbaut, denn es hat die Überblattung eines Diagonal-Strebe (siehe Foto)

Ob der Balken tatsächlich aus der Gegend um Mummendorf stammte, ist nicht verifizierbar. Die Annahme, dass "er in einem Vorgängerbau an selber Stelle verwendet wurde und nach mehreren Umbauten schließlich dort landete, wo es sich heute befindet, nämlich in einer Ecke über dem Kirchenschiff, als banaler, unscheinbarer Sparrenknecht" ist reine Spekulation.

Die Dendrochronoligie funktioniert wie der Strichkot auf den Waren im Supermarkt.

Die unterschiedliche Dicke der "schwarzen und weßen Balken" verrät einen Zahlenkombination für das Produkt.

Die Stärke der Jahresringe auf dem Eiche-Balken verraten, ob es ein "fruchtbares, warmes" Jahr war

oder ein "kaltes, verregnetes". Die offizielle Chronologie der Jahresringe und somit der Klimaverhältnisse und reicht bis zu 3.000 Jahre zurück.

Man braucht seine Bohrkernergebnisse nur mit der Wachstum-Chronik abgleichen.

Leider kann man - verständlicherweise - den aktuellen Standort des Baumes nur sehr grob in "Klimazonen erfassen,

z.B. "Nordische Länder" oder "Mediteran"

Der Konstruktionsstil der "Fachwerkhäuser" entspricht eher den Häusern der Niedersachsen oder Westfalen, die erst nach der Kolonialisierung durch "Heinrich den Löwen" (1147 ff. n.Chr.) in den "neuen Lebensraum im Osten" gelockt wurden.

Die slawischen Obodriten bzw. Polaben hatten eine Lehm-Ständer-Bauweise, die keine quadratischen Fachwerkbalken brauchte.

Es war nicht notwendig, für die Holzkonstuktion in rechtwinklige Balken zu hauen bzw. zu sägen.

Der Journalist Tilman Bair hat recht mit der Feststellung, dass die Christianisierung der Slawen bereits zur ersten Jahrtausendwende in vollem Gange war.

Nachdem die Sachsen recht gewaltsam "christianisiert" wurden (Stichwort: "Bonifatiuseiche")drängte es die katholische Kirche, auch die "Heiden" im Osten Europas zu bekehren. Ähnich wie heute die Begriffe "Demokratie" und "Freiheit" Ausdruck westlicher Machtideologie sind, war es früher die Zugehörigkeit zum christlichen Glauben und die Unterwerfung unter den Kaiser.

Der obodrische Fürst "Udo" (1018 bis 1028) war mehr oder weniger freiwillig zum christlichen Glauben übergetreten und musste dafür seinen Sohn "Gottschalk" als Geisel in die Klosterschule

Sankt Michael in

Lüneburg erziehen lassen. Nach Udos Ermordung im Jahre 1028 übernahm Gottschalk die Regentschaft und "missionierte mit Eifer". (Quelle:

Helmold von Bosau)

Auch Mummendorf könnte eine kleine christliche Gemeinde gehabt haben, zumal der Grenzort an der Stepenitz strategisch wichtig war in der Verbindung Dorf Mecklenburg und Ratzeburg. Aber wie diese ausgesehen hat, weiss man nicht. Sicherlich war es eine Lehm- oder Bretterhütte, wie die meisten anderen Häuser der Gegend.

Ob der Platz auf dem Hügel über dem Stepenitztal zuvor ein "heiliger Ort" der slawischen Gottheiten war, ist noch nicht erforscht. Als Thinkplatz und Versammlungsort wäre er sicherlich gut geeignet, zumals der Fluss die Stämme der Polaben und Obodriten trennt und hier die erste Möglichkeit flussaufwärts war, diese natürliche Grenze an dem mit "Mummen" (Holzpfählen) markierten Stelle zu überqueren. Ein "Kirch-Steg" wird in späterer Zeit erwähnt.

Die Mönche und Missionare mögen aus Ratzeburg gekommen sein, wo der Erzbischof von Bremen gern eine Filiale eröffnen wollte. Auf dem Weg nach Mecklenburg mussten sie hier übersetzen.

Die Steinkirche wurde - laut Wikipedia und alten Kirchenhistorikern - angeblich in der zweiten Hälfte des 13.Jahrhunderts.

Erwähnt wurde dasKirchspiel allerdings schon 1230 im "Ratzeburger Zehntregister"- einer Steuerliste des Bischofs...

Wie es weiterging mit der Geschichte unserer kleinen Kirche, ist eine andere Story...

Fortsetzung:

Der Bau der Ziegelkirche in Mummendorf

Ähnlich wie die Backsteinkirche in Schlagsdorf (auf halbem Weg nach Ratzeburg), die erstmals Erwähnung in der Urkunde von 1194 fand, könnte auch der Bau der Mummendorfer Kirche bereits am Ende des elften Jahrhunderts begonnen worden sein.

Historiker vermuten, dass auch dieses Gebäude in seinen ältesten Bauteilen eine Hallenkirche war, dessen quadratisches Kirchenschiff "zweischiffig" mit einer zentralen tragenden Säule war. Es wurde im romanisch-gotischen Übergangsstil nach dem Vorbild der Vorhalle des Ratzeburger Doms mit einem Kreuzrippengewölbe eingewölbt. Die Außenmauern waren allerdings nicht ausreichen für Gewölbe ausgelegt, was immer wieder zu statischen Problemen geführt hat.

Es wird angenommen, dass die Gewölbekonstruktion entweder zusammengebrochen ist oder bei der Erweiterung des Kirchenschiffs abgebrochen wurde.

V.i.S.d.P. Butch Speck

Ursrünglich war das Kirchenschiff quadratisch (~10x 10 Meter) plus dem Chorraum von 8x8 Metern. Mit dem Zustrom von "deutschen" Siedlern, denen Landfllächen und Privilegien zugesagt wurden, wurde es aber eng in dem Kirchlein und man beschloss, eine Erweiterung in westlicher Richtung an das Gebäude anzubauen. Ob es von Beginn an als Turm geplant war, ist zu bezweifeln.

Auffällig ist die neue Trennwand mit ihren überdimensionierten Bögen. Hatte man versucht, die Gewölbekonstruktion des bisherigen Kirchenschiffes zu erhalten? Es wird den Baumeistern kaum gelungen sein.

Die fragile Konstruktion des Kreuzrippengewölbes wird spätestens jetzt seine Auflagepunkte verloren haben und zusammengebrochen sein.

Das kam dem beabsichtigten Raumgewinn sicherlich gut zu Pass. Man bezog den gesamten Anbau in das Kirchenschiff ein und zog eine neue flache Decke ein...

Zurück zu dem entdeckten Stützbalken:

Das Problen einer Gewölbedecke ist, dass sie ziehmlich hoch ist - zumindest höher als eine flache Decke.

Deckenquerbalken lassen sich dort nicht einziehen. Als mussten die Zimmerleute eine andere Konstrultion wählen, um den Dachsparren eine solide Auflage auf den Deckenbalkenenden zu geben. Sie verhinderten mit "Sparrenknechten" bzw. "Winkelbändern" das Hochklappen der Auflagebalken unter dem Gewicht der Sparren.

Wie man auf dem Dachboden des Chorraumes gut erkennen kann, wurden die Auflagebalken der Dachsparren durch Winkelbänder und eimen durchlaufenden Räm gestützt.

Warum diese Winkelbänder allerdings bei dem Einziehen der Flach-Deckenbalken und der Renovierung der Dachkonstruktion wieder eingebaut wurden, ist mir ein Rätzel.

Konsruktiv machen diese "Sparrenknechte" keinen Sinn. Eine Stützung so nache der Balkenenden hat absolut keine tragende oder versteifende Funktion...

Satttiere auf dem Bauernhof:

Kreuz und queer

durchs Stepenitztal

Sonntag, 01.09. 2024

"Fest des teuren Brotes"

11 Uhr

Gottesdienst

(mit Live-Musik von "Nightemare")

Fahrrad-Gottesdienst in "Sultans-Dorf"!

Das ungare Fest des neuen Puzc'da-Brotes ist eine Art frühes Erntedank an unsere Kunden.

Wir nehmen das Fest zum Anlaß, Danke zu sagen, dass wir auch in unsicherer Zeiten immer wieder Gute, Schöne und Hoffnungsvolle finden und Erwartungen wecken dürfen.

Natürlich teilen wir zum Gottesdienst auch leckeres teures Brot (4,35 €) und hinterher zünftigen ungaren Kesselgulasch (16,80 €)!

(Es bedient Sie wie immer das "Gemeindegespann"

Th. Fröhling (dem Hofnarren) und sein treuer Pastor)

Lassen Sie diesen Kelch nicht an sich vorübergehen.

abgegessene Satiere:

Hillemfahrt - Feiern

Gottesdienst zum Gröhlen auf Sultans Hof

Herrentag, Bollerwagen, Fliederstrauß und Hillemfahrt - Feiern, Lachen und Danke sagen, dass wir immer wieder Gutes, Schönes und Hoffnungsvolles erleben dürfen in dieser Kneipe!

Der traditionelle Gottesdienst im Gasthof auf Sultans Hof - dieses Mal mit dem Duo

VERGESS THIS FRIENDS

(mit Ungarischem Kesselgulasch und Messwein zu christlichen Preisen).

Und natürlich mit dem "Gemeindegespann" T. Fröhling -dem Hofnarren - und seinem treuen Pastor

Gottesdienst im Pfarrgarten Kalkhorst

11:00 - 12:00

Pfarrwiese, Heinrich-Schliemann-Straße 4, 23942 Kalkhorst, Deutschland

auch hier:

Herrentag, Bollerwagen, Fliederstrauß und Hillemfahrt - Feiern, Lachen und Danke sagen, dass

wir immer wieder Gutes, Schönes und Hoffnungsvolles einnehmen dürfen!

Im alten Pfarrgarten vor dem Pfarrhaus in Kalkhorst wird Gottesdienst gefeiert -

leider ohne den Pastor (s.o.)!

Im Anschluss gibt es ein fröhlichen Beisammensein mit kaltem Büffet.

Wir teilen, was mitgebracht wird:

Suppe, Salate, Kuchen, uvm.Getränke sollte es natürlich auch geben.

Vorankündigung:

Geschichte der Dorfkirche in Kirch Mummendorf

Ist die Kirche wirklich 1000 Jahre alt?

Eine Bestandsaufnahme.

Demnächst auf dieser Web-Seite